Parée de sa plus belle robe à carreaux, les joues rosies par la brise printanière, les cheveux dans le vent, Éliane pédale le plus vite qu’elle peut. L’odeur des arbres en fleur de ce début de printemps 1956, lui caresse les narines, un sourire fier et impatient se dessine sur ses lèvres. Depuis cinq mois qu’elle a eu six ans, elle n’attend qu’une chose : pouvoir déambuler dans les rues de briques rouges du petit village du nord dans lequel elle vit avec sa famille. Sa bicyclette bordeaux file à toute allure d’une maison à l’autre de Bac-Saint-Maur. « C’était assez agréable de rendre visite aux oncles et tantes, à tous les cousins et cousines. » Aujourd’hui, Éliane a 74 ans. Elle vit à une centaine de kilomètres de son village natal. Assise sur son canapé blanc, face à la Manche, Éliane se souvient de son quotidien bien rempli de l’époque. « La vie à la campagne avec les copains du quartier, les amis de l’école, les jeux dans les champs, derrière le jardin, le jardinage avec mon père, la couture avec ma mère, la cuisine avec mes grands-mères. » Entre toutes ces activités, pas le temps de s'ennuyer.

Comme beaucoup de couples des années 1950, une fois mariée, la mère d'Éliane s'arrête de travailler pour s’occuper du foyer. Cette dynamique familiale ne concerne pas que les milieux ruraux et ouvriers comme celui d’Éliane. Florence est, elle, née en 1948 dans une famille de la bourgeoisie parisienne. Elle se souvient d’un fonctionnement familial similaire. « Mon père partait toute la journée travailler et ma mère restait à la maison. Elle peignait en s’occupant de nous et c’est elle qui était responsable de tout. »

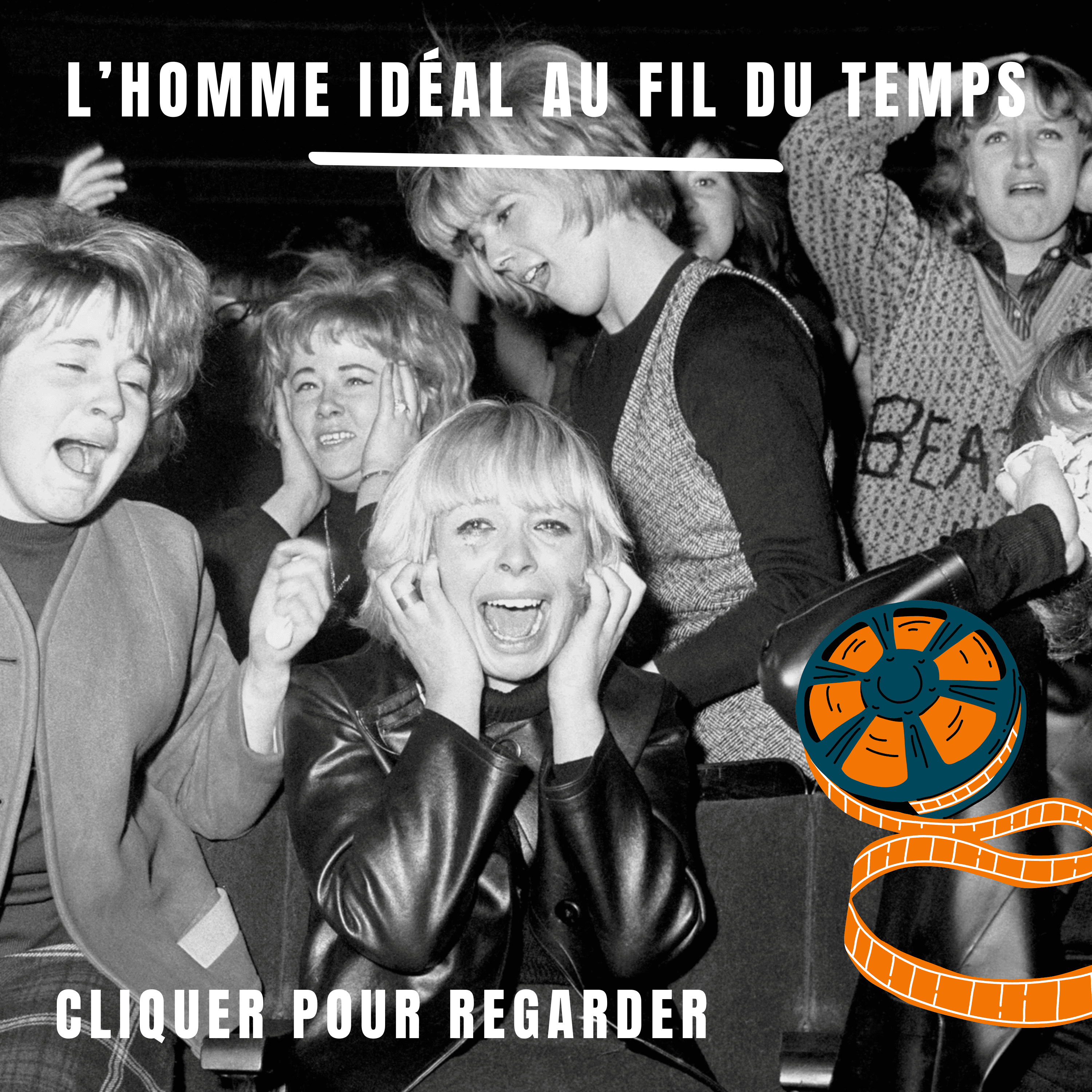

Quelles obligations incombent aux épouses dans la gestion du foyer ? En 1925, le ministère de la Santé canadien publie un petit livre intitulé Comment tenir sa maison au Canada. Plusieurs définitions sont données, comme celle de la bonne ménagère. Si cette dernière « tient bien sa maison, elle a mille chances de jouir d’une bonne santé, car elle sait épargner ses forces et prévenir la fatigue. » En 1925, être une bonne épouse induit avant tout la santé des femmes elles-mêmes. Quarante ans plus tard, selon Helen Andelin, la bonne ménagère doit être une « déesse des arts domestiques ». Dans son livre publié en 1963, Fascinating Womanhood, l’autrice américaine défini le rôle de la femme comme soumise, ayant besoin des soins et de la protection de l'homme, dépendante à son mari, et surtout remplie d’amour pour ce dernier. Régulièrement réédité depuis les années 1960, le livre a été vendu à plus de deux millions d’exemplaires et traduit dans sept langues. Cette fameuse place de la femme, c’est donc celle de l’épouse et la mère qui s’occupe des tâches domestiques pour alléger au maximum le quotidien de son mari et lui permettre de partir travailler ou de sortir l’esprit tranquille.

.png)

Pour Patricia, 74 ans, originaire de Pau, c’est sa mère qui « fait tout, absolument tout ». Grâce aux efforts maternels, son père, médecin, peut quitter le foyer pour les montagnes lors de ses jours de repos pour « marcher avec des potes ou tout seul ».

Cette pression du devoir familial ne repose pas seulement sur l’épouse et la mère. La fille se doit d’assister sa mère dans son quotidien. Marthe est née en 1933 à Cassel dans un village du nord de la France. Malgré un écart d’âge significatif avec les autres grands-mères rencontrées, son témoignage sur la dynamique familiale reste le même. « Moi je faisais tout ! J’étais la fée du logis ! ». Dernière d’une fratrie de quatre enfants, dont le cadet est un garçon, Marthe justifie cette obligation de tenue du foyer ne reposant que sur les femmes par le métier éreintant des hommes de sa famille. Ces derniers travaillent à la forge quand sa mère s’occupe de tenir le bar-épicerie du village. Une organisation familiale qu’elle ne remet pas en cause. Les femmes de cette génération ont vu leurs mères faire marcher le pays et les familles pendant la guerre en travaillant à l'usine, dans les fermes et les foyers. Elles ne ressentent donc pas le besoin de demander plus de droits, explique France Chabod, bibliothécaire et responsable du Centre des archives du féminisme. « Elles étaient capables de tout faire sans les hommes » conclue-t-elle.

Denise et ses parents au début des années 1950.

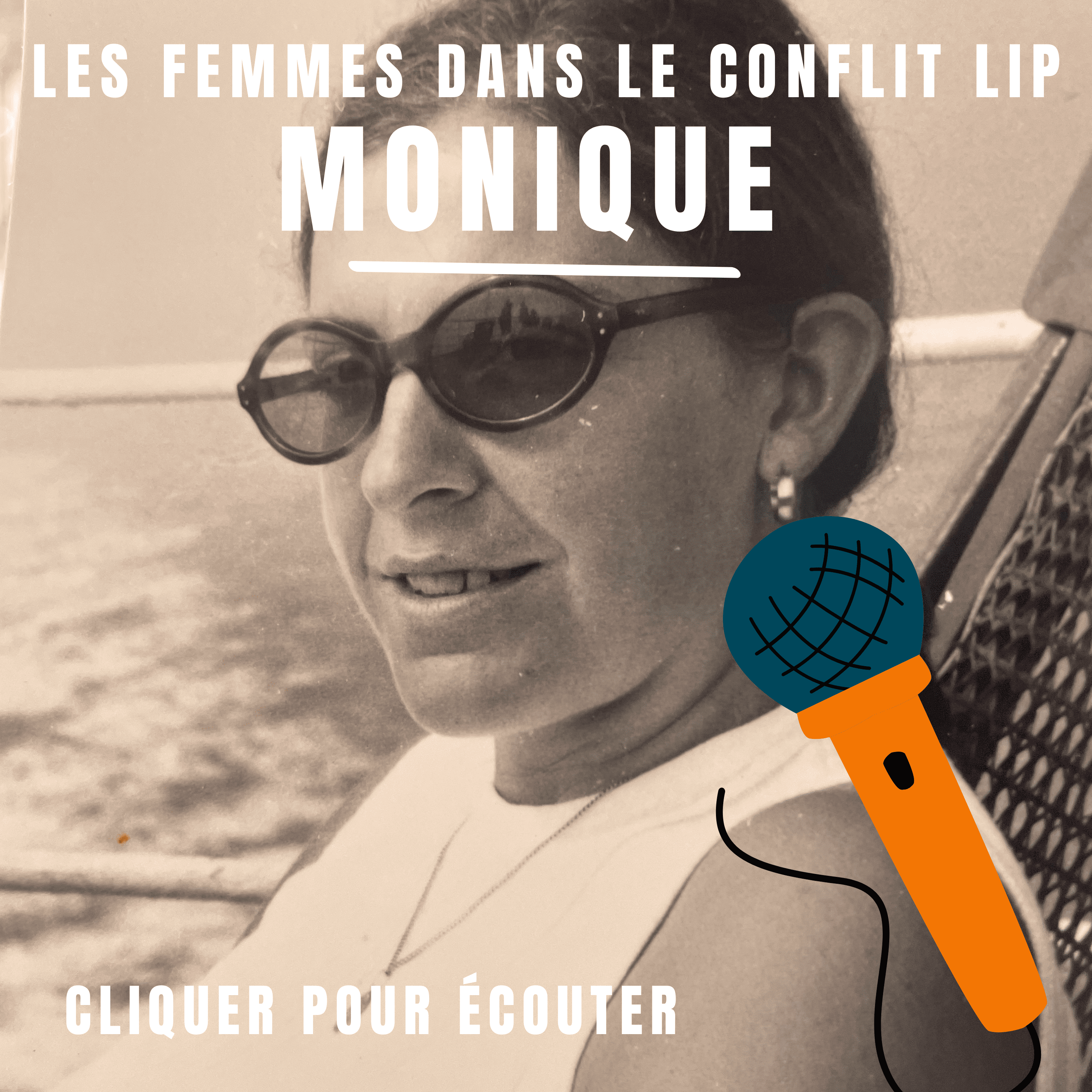

Si Monique, 77 ans, appartient à la génération suivante, elle se rappelle des différences de traitement entre frères et sœurs. Assise devant sa table à manger d’un pavillon proche de Besançon, elle rigole lorsqu’on lui demande si son frère participait aux tâches ménagères. « Il n’en a jamais fait, jamais, jamais, jamais. Nous, les filles, progressivement, on a donné des coups de mains à ma mère. Mais lui non. Il était bon élève donc il fallait le laisser dans sa bulle et il ne participait jamais à rien. »

Cette différence de traitement au sein du foyer ne se cantonne pas aux tâches ménagères. Si le frère aîné de Patricia bénéficie de stages linguistiques estivaux en Angleterre, ce n’est pas le cas de ces deux sœurs. Quand du haut de ses huit ans Patricia ose demander à sa mère si elle peut, elle aussi, partir outre Manche, cette dernière lui répond : « Pour quoi faire ? Pourquoi on paierait des voyages à nos filles pour aller apprendre l’anglais ? » Monique, elle, n’a pas seulement regardé son frère aller à l’université. Quand elle devient comptable pour l’usine où travaille son père, elle donne son salaire à ses parents. Une partie de ce dernier sert à financer les études du fils cadet.

Loin des carcans familiaux, une fois l’adolescence arrivée, les jeunes filles rêvent d’un semblant de liberté. Assumpta naît en 1932 en Italie. Dans un village du Frioul entre Venise et Trieste, où l’on compte plus de champs que de maisons, elle rêve de liberté un soir de bal d’école. « Quand le curé l’a su, il m'a mis une sacrée fessée. Parce qu'on n'avait pas le droit d’y aller. » Si les jeunes filles comme Assumpta aspirent à une vie hors du foyer, elles sont souvent rattrapées par les normes de la société. Elles n’ont pas grandi dans le même pays. Pourtant, Monique n’a pas eu plus de libertés. « On sortait avec les copines, on allait au ciné le dimanche après-midi. On descendait en ville, c’était l’aventure. Mais on ne sortait pas. Moi je ne suis jamais allée en boite, ni rien du tout. Je me rappelle que quand mes parents ont voulu acheter une télé, on était contre parce que ça voulait dire plus de sorties cinéma. »

L’année de ses 19 ans, à Calais, Éliane choisit de vivre seule. « J'ai pris un petit studio pour avoir mon indépendance. Parce qu’à 19 ans, on aime bien vivre un peu sa vie. » Une décision peu commune quand on sait que, comme Marthe, la plupart des jeunes femmes ont dû attendre le mariage pour quitter le cocon familial. À 15 ans, Marthe rencontre Jacques, son futur mari, pendant un bal du village voisin des Flandres. De sept ans son aîné, le jeune homme l’accoste avec une idée en tête : « Mon mari a dit à ses copains : “je vais faire du charme à la fille du tavernier comme ça on aura à boire pour rien”. Voilà comment je l’ai connu. » Leur histoire dépasse la simple idylle adolescente quand Marthe tombe enceinte à 17 ans. À l'époque, il est impensable d’avoir un enfant hors mariage. Marthe se souvient de l’annonce de sa grossesse comme « un drame dans la famille ». Pour éviter tout scandale, Marthe et Jacques se marient au plus vite, avant la naissance de l’enfant. La coutume veut que l'on échange les vœux devant Dieu. Marthe n’étant plus vierge et de surcroit enceinte, sa belle-mère lui impose alors de se marier en noir.

« Dans le temps, ce n'était pas comme maintenant, il n’y avait pas la liberté que les jeunes ont maintenant. » Cette concession n’est pas la dernière que Marthe va devoir faire pour le bien de sa belle famille et de son mari. Les parents de Jacques tiennent la boucherie du village et leur fils y travaille avant d’en hériter. C’est comme ça que la jeune femme qui se rêvait infirmière finit par devenir bouchère. « Il y a des amis qui me disent “Oh mon Dieu tu aimes ce métier-là ?” J’aimais le garçon, j’ai épousé le garçon, j’ai fait le métier après quoi. »

Marthe n’est pas la seule à devoir tout quitter pour son mari. En 1953, Assumpta quitte son Italie natale pour suivre son époux en France. Ensemble, ils font partie des 700 000 italiens qui viennent dans l'hexagone entre 1945 et 1960. « On est parti on avait rien. Mais on était heureux comme ça. » La nonagénaire, qui pourtant montre un fort caractère, se souvient d’une relation maritale loin d’être égalitaire. « On est dominée par l’homme. C’est toujours mon mari qui avait le dernier mot. Mais je n'ai pas souffert de ça. »

Avec le mariage, la jeune fille passe du rôle de soutien de la mère à celui d’épouse, soutien du mari. Dans le premier numéro de Le torchon brûle, journal édité par le Mouvement de libération des femmes (MLF), publié en mai 1971, une femme rédige une lettre « au monstre qui est en moi ». À travers ces lignes, on peut lire une énumération des diktats d’une société patriarcale alors imposée aux femmes. « Tu es sa femme, sa nourrice, sa mère, sa sœur, sa maîtresse, son égérie, sa muse, son infirmière, sa cuisinière, sa secrétaire, sa femme de ménage. » Ces quelques lignes montrent que, jusque dans les années 1970, l’essence des femmes se définit dans la place qu’elle occupe auprès des hommes.

Si pour certaines le mariage représente la passation de l’autorité du père à celui de l’époux, pour d’autres, il est synonyme de sécurité. C’est le cas de Patricia qui se marie à l’aube de sa vingtaine dans le Béarn. À travers cet engagement, elle cherche plus à rentrer dans les normes et faire plaisir à sa mère que de vivre le parfait amour, pour peu qu’il existe. « Ça ne crevait pas les yeux, mais j’avais envie de passer du temps avec lui. Je pensais que me marier avec Patrick, c’était la sécurité, je vivais un peu comme ça. Ils ont voulu qu’on se marie parce que c’est comme ça que ça se faisait dans leur petit monde. Maman a organisé un mariage magnifique, mais moi, je m’en fichais complètement. On se serait mariés rapidement avec trois, quatre invités, ça me serait allé aussi. » Patricia finit par rencontrer Franck, pour qui elle a le coup de foudre. Il deviendra son second mari. « On ne s'est pas quitté pendant 20 ans. »

Malgré l’évolution des sociétés, notamment l’après Mai 68 et la libération des mœurs, beaucoup de nos grands-mères vivent une vie de femme au foyer. Pourtant, au passage de l’âge adulte, certaines rêvent d’une vie différente de celles de leurs mères. Monique, un brin de nostalgie, se souvient : « Mes copines, elles étaient quand même un peu comme moi. Elles avaient envie d’avoir une vie extérieure plutôt que de rester à la maison. Le schéma de nos mères, moi, ça ne m’enchantait pas. Faire uniquement le ménage, les lessives, le repas et s’occuper des gamins ? Non. »

Monique rencontre son mari, Laurent, lorsqu’ils travaillent tous deux à la comptabilité de l’usine de montres Lip à Besançon. Après trois ans d’amitié, « ça fait tilt ». Monique et Laurent se marient en septembre 1973. Ensemble, ils ont deux filles. Monique qui ne veut pas devenir femme au foyer comme sa mère, arrête pourtant de travailler à la naissance de sa première fille. « J’ai adoré mes gosses. Attention hein ! Mais moi, quand j’ai eu ma première, si j’avais pu continuer à travailler comme je travaillais avant, je l’aurais fait » affirme Monique. Pourtant, quand on lui demande si les rôles auraient pu être inversés, du tac au tac elle répond : « Ah bah non hein ! Ce n’était pas pensable ! Laurent s'est occupé des filles. Il les a amenés se balader. Mais il ne prenait guère les tâches ménagères en charge. Cette génération-là, ils ne s'occupaient pas des tâches ménagères. C’était évident. »

Devenir mère est une étape importante de la vie des femmes. Il s’agit même d’une contrainte de la société. Sans cela, elles ne peuvent être des femmes accomplies aux yeux de tous. Denise reconnait honnêtement qu’avoir des enfants n’est pas la consécration de sa vie, « mais que ce soit un but quand on se marie et qu’on vit avec un homme, oui. » Tout comme Monique, Florence s’est mariée quand elle voulait et a pu faire des enfants quand elle le voulait. Pourtant, la parisienne se souvient d’une « pression terrible » pour avoir des enfants « dès six mois après le mariage ». « Alors, c’est pour quand le bébé ? ». Une question qui revient sans cesse aux oreilles de la jeune mariée, seulement âgée de 19 ans. Une question à laquelle elle répond avec fougue. « Je prends la pilule et je le ferai quand je déciderai. C’est pas vous qui allez décider pour moi ». Engagée dans un cursus universitaire à Science Po, Florence ne se voit pas devenir mère. Elle finit par accepter sous les sollicitations de son mari pour une bonne raison : « il m’a promis qu’on partagerait et on a partagé. »

Le partage des tâches dans un couple ne s’arrête pas seulement à l’éducation des enfants ou aux tâches ménagères. La loi du 13 juillet 1965 autorise non seulement les femmes à travailler sans l’accord de leurs maris, mais également à ouvrir un compte bancaire. Cette législation crée une nouvelle dynamique au sein des couples. Monique et Laurent se marient huit ans après. Si au début de leur mariage, ils disposent chacun de leur propre compte en banque, une fois la maison achetée, le couple opte pour un compte joint, pour des questions de praticité. Contrairement aux générations précédentes, « Laurent n’est jamais intervenu sur quoi que ce soit. Ne lui demandez pas combien il y a d’argent sur le compte ou si on a de l’argent de côté, il est incapable de répondre. Il s’en fout complètement. » Ainsi, quand la femme acquiert plus de droits, elle obtient par la même occasion souvent plus de devoirs.

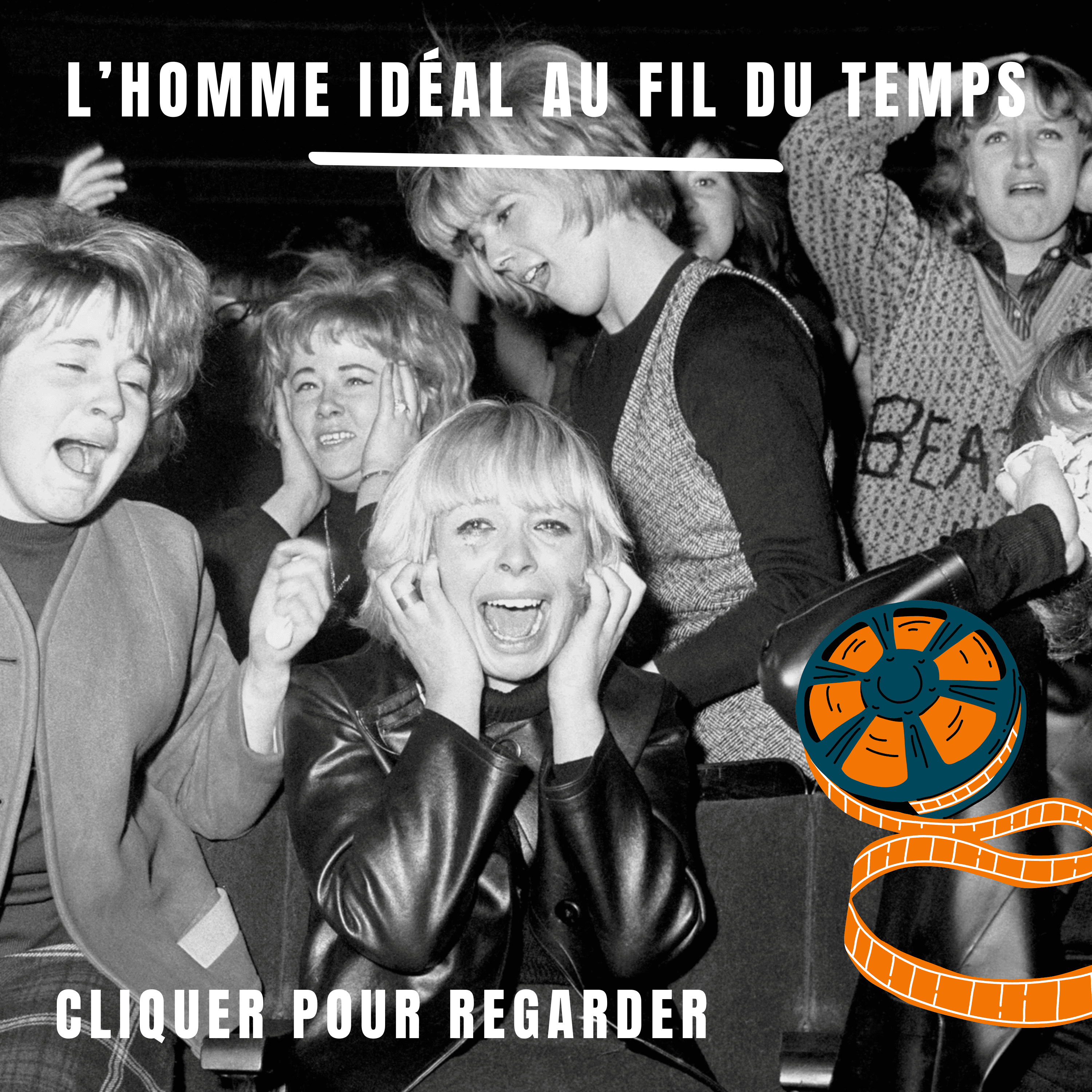

Les révoltes sociales de Mai 68 donnent un réel coup de pouce à l'émancipation des femmes. Florence rejoint le MLF (Mouvement de libération des femmes) en 1971. Pour elle, ce mouvement féministe qui revendique la libre disposition du corps des femmes en remettant en cause le patriarcat « vient de la révolte des femmes engagées de 68 ». Contrairement à ce que l’on peut penser, les femmes n’ont pas attendu Mai 68 pour se rebeller. Le podcast d’ARTE, La dernière nuit d’Anne Bonny l’explique. « Trop souvent, on s'imagine que la liberté est une chose récente pour les femmes et qu’elles se sont éveillées il y a moins d’un siècle d’un grand carcan d’oppressions. Alors que les passages, les échappées et les vies menées avec détermination n’ont rien de neuf ! ».

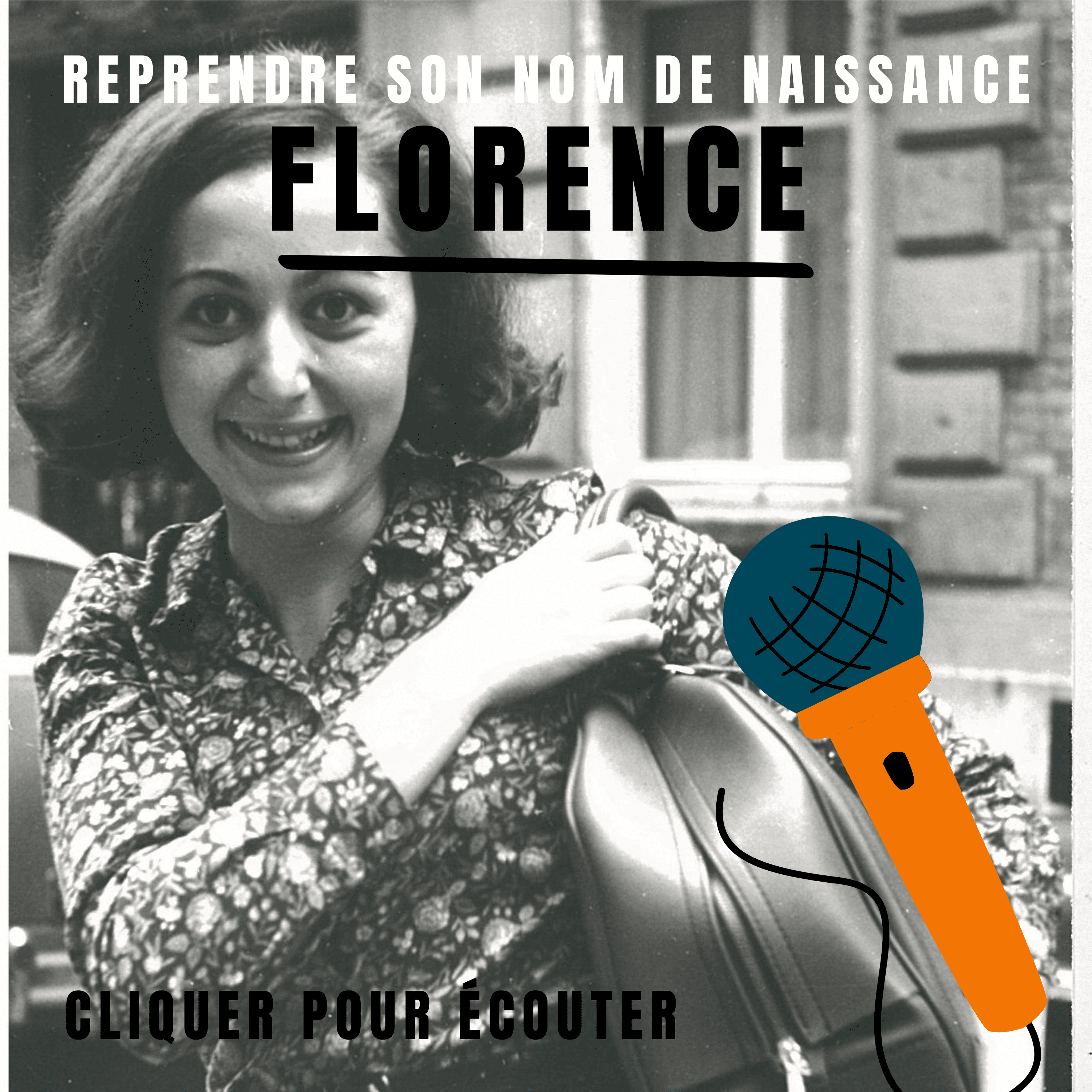

À partir des années 1970, à la suite de ce mouvement, les femmes s’affirment et osent prendre la place qu'elles veulent au sein de la société et de leur foyer. Les dizaines d’atlas, carnet de voyages et essais scientifiques retracent la vie de Denise. Aujourd’hui à la retraite, elle se remémore ses années de carrière au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), assise devant sa bibliothèque d’un petit appartement rochelais. Elle se marie en 1963, à 22 ans, et continue de travailler une fois devenue mère. « J’ai toujours travaillé. J'emmenais ma fille dans son couffin derrière les appareils du laboratoire. » Lorsque son mari est muté à Orléans et y amène les enfants, elle fait le choix de rester à Strasbourg encore quelque temps. Quand le mari de Florence lui dit ne pas vouloir voir son nom affilié au MLF, elle n’y voit aucune objections et décide alors de reprendre son nom de naissance.

Patricia qui s’était mariée en 1970, à Pau, décide de divorcer six ans plus tard. Mais la société n’étant pas encore prête à tous ces changements, Patricia qui choisit de partir, n’obtient pas la garde de sa fille. « J’avais le droit de visite maximum. C’est-à-dire que je l’avais quatre soirs et quatre dimanches par mois. Heureusement, je n’aurais pas tenu le coup sans ça. » Sur le papier, le divorce par consentement mutuel est possible depuis la loi du 11 juillet 1975. Avec cette nouvelle législation, la faute grave n'est plus nécessaire pour divorcer. Pourtant, un an plus tard, lorsque Patricia décide de faire valoir ses droits, son initiative n’est pas acceptée de tous. « Mon papa l’a très mal vécu. Maman a essayé de me défendre. Mais pour rien au monde mon père ne m'aurait hébergée. Il ne voulait plus entendre parler de moi. »

Néanmoins, Patricia refait sa vie avec Franck. De cette union, naissent deux filles. Malgré son nouveau foyer, Patricia garde de très bons rapports avec Patrick, son ex-mari. En 1989, la jeune mère quitte Franck et la région parisienne pour s’installer avec leur plus jeune fille. « Quand on avait payé le loyer, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On était maigre avec Anne-Sophie… mais on s’en fichait. » La même année, Éliane divorce de son premier mari. Après avoir élevé seule pendant treize ans ses trois fils, Éliane fait la rencontre de son second mari. « Mon mari actuel, je l’ai rencontré quand mes trois enfants étaient partis. Là, je me suis dit que c’était peut-être le moment de penser un petit peu à moi. »

Penser à soi malgré les pressions sociales voulant enfermer la femme dans le rôle d’épouse et de mère, nos grands-mères ont appris à le faire au fil du temps. Penser à soi pour Éliane veut alors dire se remettre à la course à pied. Penser à soi pour Florence, c'est aller au cinéma le 24 décembre sans se forcer à passer Noël en famille. Penser à soi pour Denise, c'est partir en mission scientifique en mer Rouge. Penser à soi pour Monique veut dire reprendre des études pour devenir fonctionnaire. Penser à soi pour Patricia, c'est quitter la vie citadine pour s’installer au bord de la mer. Mais penser à soi ne rime pas forcément avec s’affranchir des hommes. Penser à soi pour Marthe, c'est ne pas refaire sa vie après la perte de son mari. « J’aurais eu l’impression de tromper mon mari », et puis « à l’âge que j’ai, avoir un bonhomme pour devoir le soigner, laver ses chaussettes et le supporter dans son lit, ça ne serait pas possible ça. »

Les cheveux blonds attachés en un chignon rapide, le teint rougi par les heures passées au soleil sur le piquet de grève, Monique, 26 ans, penchée devant une feuille remplie de chiffres, semble en pleine réflexion. Depuis deux semaines que la grève a commencé, elle s’occupe des bulletins de salaires des ouvriers. Cette grève, c’est celle de l'usine de montres Lip à Besançon. Ça fait presque dix ans que Monique a rejoint son père dans la manufacture. Jamais elle ne pensait participer un jour à un tel mouvement social. Pourtant, en ce mois de juin 1973, la jeune femme prend part à une grève, qui, elle ne le sait pas encore, durera quatre ans.

La manufacture de montres est en grande difficulté financière à cause de la concurrence américaine et japonaise qui fait chuter le marché français. Le groupe vient d’annoncer le licenciement de plus de la moitié des salariés. À ce moment-là, l’entreprise emploie 800 personnes. « Quand ils ont annoncé le plan au personnel, on était tous plus ou moins concernés. Ce soir-là, on s’est mis en grève. Une équipe a saisi le stock de montres qu’ils ont planqué. C’était une monnaie d’échange. » Pas question de laisser le combat aux hommes, les femmes aussi font partie de la lutte. Des tours de garde sont instaurés. Le planning est rempli par les salariés pour occuper l’usine nuit et jour. « J’étais encore célibataire, ça ne posait pas de problème. Mais pour les femmes qui étaient mariées, c’était plus compliqué parce qu’il fallait qu’elles demandent l’autorisation de leurs maris. » Nombreuses sont celles qui sont sur le piquet de grève la nuit et doivent retourner au petit matin préparer la maison pour le lever des enfants et du mari. Les grévistes mettent en place une crèche gratuitement pour que les mères puissent manifester avec les autres employés.

La grève permet aussi aux travailleuses de s’émanciper. « Les femmes étaient vraiment soumises. C’était le patron qui leur disait ce qu’il fallait faire. Et puis quand il y a eu le conflit, on a fait des commissions. Elles se sont trouvées confrontées à autre chose. C’était très intéressant parce qu’il y avait une évolution pour elles. Et elles n’imaginaient pas qu’elles étaient capables de ça. »

Pour Monique, ses engagements passent avant ses devoirs d’épouse. Alors qu’ils célèbrent leur mariage en plein conflit social, la nuit de noce de Monique et Laurent tourne court. « Quand on s'est marié, on est parti en Italie trois jours. Puis au bout de trois jours, on a dit « allez, on rentre, on ne peut pas rester en voyage de noces, ce n'est pas possible ». On est revenu chez Lip. Parce que c'était notre vie. » Son engagement fait partie intégrante de sa vie à ce moment-là, jusque dans son foyer. « Il y avait des militants qui passaient pour nous soutenir. On avait toujours une chambre de libre, c'était le turn-over en permanence chez nous. On faisait beaucoup la fête, c'était sympathique. »

Florence, elle, s’engage dans d’autres luttes. Diverses affiches misent en évidence dans son salon en témoignent. Elle les exhibe fièrement dans son appartement parisien. Dès la fin de ses études, elle découvre l’existence du MLF et commence les manifestations à leurs côtés. « C’est vraiment une façon de changer le monde, de faire de la politique de manière railleuse, ironique, amusante. Nous, on se moquait des machos. C’était une période merveilleuse. » En 1977, son engagement va plus loin. Elle crée un centre du Planning Familial dans l’Oise. « J'ai ouvert une permanence où je recevais des femmes qui voulaient avorter et c'était vraiment la première fois qu'il y avait cette possibilité. J'ai vu arriver toute la misère du monde. C'était particulièrement horrible, avec notamment des cas de viols par inceste. C’est là où j’avais l’impression que la révolution s’incarnait dans ses femmes qui n’avaient pas d’argent, qui avaient des problèmes de transport… » Durant de nombreuses années, elle s’engage auprès des femmes les plus vulnérables. Elle demande la création d’un centre d’orthogénie (pour pratiquer des avortements) dans une zone rurale et, grâce au soutien de 10 000 signataires, obtient son ouverture.

Plus tard, en 1999, elle fonde un mouvement baptisé « Chiennes de garde », qui lutte contre les insultes sexistes, notamment dans l'espace public, les médias et la publicité. Six mois après son lancement, le manifeste recueille pas moins de 691 signatures. Sa vie tourne depuis toujours autour de ses combats féministes. Pas peu fière de sa Légion d'honneur accrochée à son ensemble en tweed gris, qu’elle nous montre avec joie. À plus de 73 ans, elle est encore présente dans les manifestations et rencontre de nombreuses femmes. Les femmes des années 1940 ne se laissent pas faire. Elles participent à de nombreux mouvements sociaux et se battent pour leurs droits.

Dès le début du siècle, des changements historiques ont lieu grâce à différentes grèves féminines. Les sardinières de Douarnenez en sont le parfait exemple. Durant l’hiver 1924 et pendant plus de six semaines, elles sont 1 600 à se mobiliser pour réclamer de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Les ouvrières bretonnes mettent une telle pression que les patrons craquent et elles obtiennent ce qu’elles demandent. « Je me dis, toutes les révolutions, elles sont arrivées par les femmes. Regardez les sardinières, ce sont les femmes qui ont bousculé tout ça. Les patrons, ils ne voulaient jamais rien faire. Quand les femmes se révoltent, les mecs y perdent. Mais il faut qu’elles puissent se révolter, c’est ça le problème » argue Monique pleine d'entrain dans sa salle à manger.

Le Chœur des sardinières, de Léa Touitou et Max Lewko (2025).

Durant toutes leurs vies et quel que soit leur métier ou leur engagement, les femmes sont rattrapées par leur genre. En 1978, Florence décide de se présenter aux élections législatives, après avoir été élue aux municipales l’année précédente. Mais la campagne dans les circonscriptions n’est pas cordiale pour les femmes. « J'ai fait l'objet d'insultes sexistes. Sur mes affiches, il y avait écrit en gros “pute”. Et après cette campagne, j'ai décidé que je n'étais pas assez solide pour affronter ce monde-là, parce que c'était la première fois qu'on voyait une femme sur des affiches. Les machos se sont déchaînés et pourtant j'avais 30 ans, trois enfants. J'étais vraiment une dame de la région, tout à fait classique, tout à fait banale. Pourquoi écrire “pute” ? C'est vraiment d'une telle violence. C'étaient justement des lâches, c'est-à-dire qui téléphonaient la nuit, des menaces sur mon mari, mes enfants étaient un peu victimes d'ostracisme à l'école. » En 1978, pour les élections législatives, elles sont 15 % de candidates investies sur les listes des partis. Chiffre bien plus élevé qu’en 1973 (6,9 %) mais encore trop marginal pour devenir une habitude aux yeux des électeurs. D’autant plus que les femmes sont rarement présentées dans des circonscriptions où elles ont des chances de l'emporter.

En s’engageant dans un mouvement politique, Florence ne fait pas exception. Pour celles qui sont sans emploi, rester au foyer n’est pas toujours une option. La plupart s’engagent dans des mouvements politiques, sociaux ou encore des associations et s’échappent ainsi quelques heures de la maison pour être utiles ailleurs. « J'étais souvent dehors. Je ne me suis pas uniquement retrouvée à gérer les gamins. J'ai eu une vie associative très importante pendant ces dix années-là. Ça a permis que je reste à la maison parce qu'autrement, je n'aurais pas pu. » Monique aide à la vie de l’école du village où sont scolarisées ses filles et organise un groupe de marche avec d’autres mamans. Le lien social est fort, elle n’est pas seule à la maison.

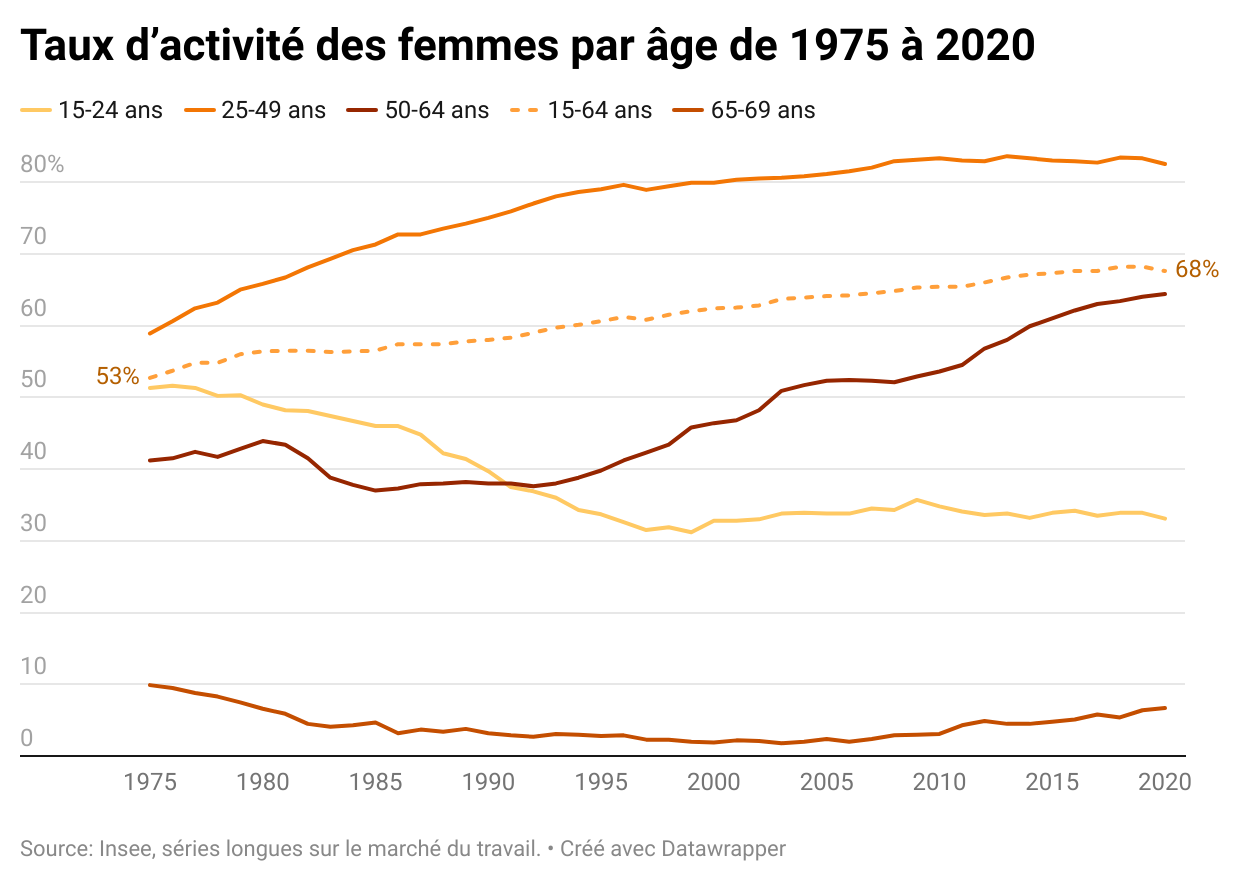

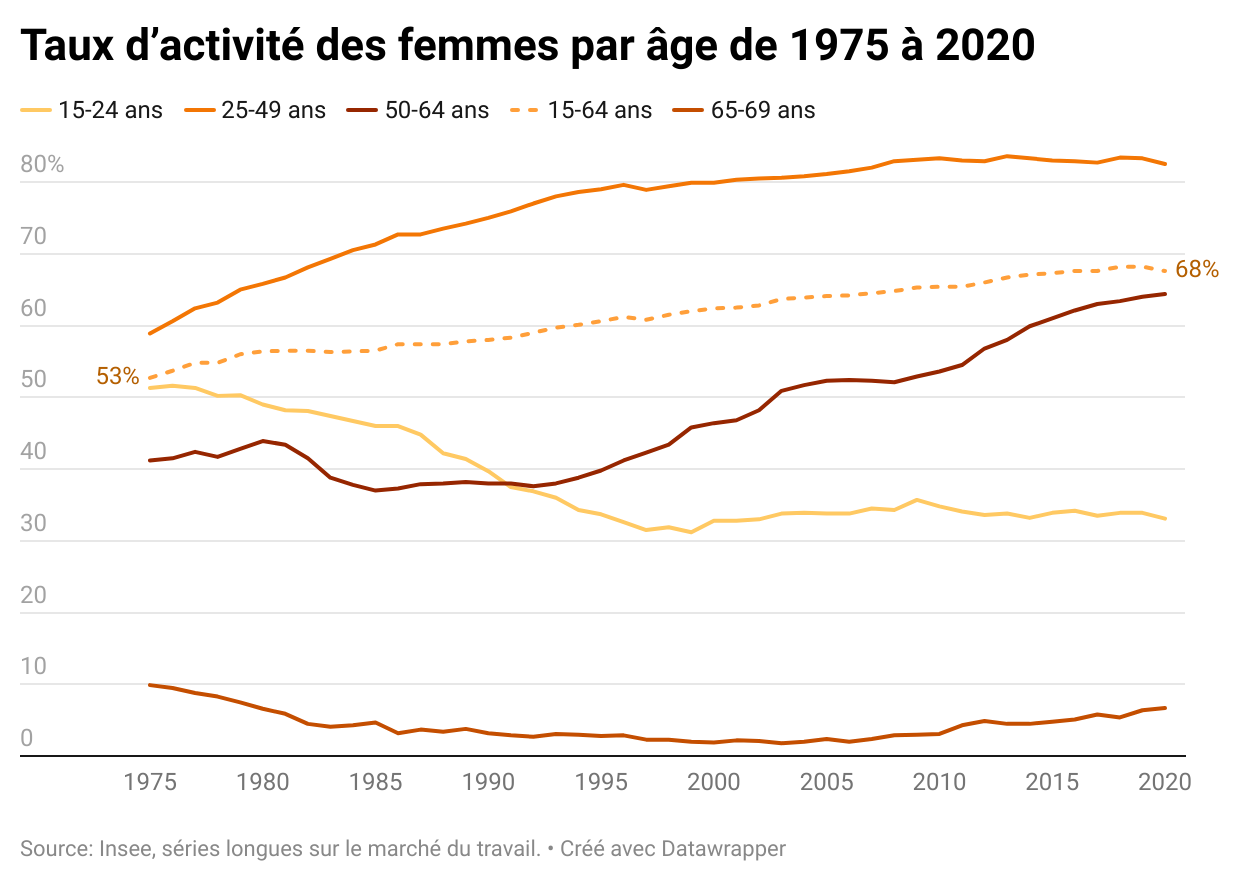

Pour la plupart des femmes nées dans les années 1930 et 1940, travailler n’est pas une évidence. Peu de leurs mères et de leurs grands-mères occupent elles-mêmes un emploi. En 1962, seulement 40 à 45 % des femmes entre 30 et 50 ans sont déclarées actives, selon les données de l’Insee (2013). Ces chiffres, en plus d’être particulièrement difficiles à trouver et peu nombreux, sont plus que politiques, comme l’ont étudié la sociologue Margaret Maruani et la statisticienne Monique Meron. Prendre en compte les femmes dans les statistiques du travail et de l’emploi, c’est les considérer comme un membre de la société économique. Les deux chercheuses sont confrontées à une première problématique : qu’est-ce que l’on nomme du « travail pour les femmes » ? Elles relèvent que dans les commentaires des recensements du début du xxe siècle, « le classement des femmes est souvent affaire d’interprétation ».

Les australiennes dans les bureaux d'une entreprise dans les années 1970.

C’est donc encore plus compliqué de comparer et de mettre en perspective les chiffres de l’emploi féminin. Malgré ce que l’on peut souvent entendre, les femmes sont très actives depuis 1900. Toujours d’après Margaret Maruani et Monique Meron, la part d’emplois occupés par des femmes n’a jamais été inférieure au tiers de la population active. La France n’est pas la seule concernée par cette situation. Assumpta se souvient de sa mère qui travaillait dans les champs en Italie au début des années 1930. « Elle était enceinte de ma sœur et moi, et puis elle allait ramasser les cailloux dans les champs. Au mois de juillet, elle était presque à la fin de sa grossesse. Mon papa disait “fait au moins semblant vis-à-vis des autres.” Elle a dit “je ne pouvais pas respirer” ».

Les femmes sont certes actives, mais souvent à temps partiel, ou entre deux congés maternité. « Une fois qu’ils sont partis au collège, j’ai dit “moi, je ne peux pas rester à la maison”. Donc j’ai refait des formations ». Après s'être occupée de ses deux filles et des enfants de son cousin, Monique reprend des études pour entrer dans la fonction publique. Elle passe le concours de l’Éducation Nationale à 49 ans. Les recherches de Margaret Maruani et Monique Meron font ressortir un sur-chômage féminin. Cela s’observe chez les femmes que nous avons interrogées. Seules trois d’entre elles ont travaillé durant l’intégralité de leurs carrières tandis que les autres ont alterné emploi et gestion du foyer.

Après une naissance, ce sont les mères qui restent à la maison. « Je me suis mariée, j'ai eu les enfants et après, j'ai arrêté ». Éliane a 25 ans quand elle met sur pause sa carrière pour s’occuper de ses enfants. Elle reprend le travail quatorze ans plus tard, lorsqu'elle divorce. Alors que les femmes sont embauchées massivement dans les années 1960 et 1970, on leur alloue le plus souvent des activités pénibles et répétitives à des postes subalternes. En cas de crise, et comme elles ont les emplois les plus précaires dans les entreprises, ce sont elles qui sont mises à la porte.

Il est fréquent que les femmes soient embauchées dans les entreprises dans lesquelles travaillent leur père ou leur mari. Après un premier emploi en comptabilité, Éliane devient secrétaire dans l’usine où est employé son père. « On m'a offert un poste en même temps dans l'usine pour que mon père y soit contremaître ». Les femmes qui travaillent ont le plus souvent des emplois sous-qualifiés puisqu’elles sont peu nombreuses à faire des études. Elles sont sténodactylos, comptables, secrétaires… « Les emplois de bureau vont devenir un monde féminin tout au long du XXᵉ siècle, on a oublié qu’avant, ils étaient masculins », analyse la sociologue Delphine Gardey. Cet accès à l’emploi, le plus souvent précaire, permet tout de même aux femmes d’accéder à l’autonomie financière, « mais elles sont aussi et surtout corvéables à merci, à la disposition masculine ».

Denise a suivi des longues études en géologie à l’Université de Strasbourg, poussée par sa mère, elle-même institutrice. Elle décroche un poste au CNRS en tant qu’ingénieure. « J’étais libre, je faisais ce que je voulais comme recherches. » Mais elle est bien seule dans ce milieu d’hommes. « Dans le travail que j’ai fait, dans les laboratoires que j’ai fréquentés, j’étais souvent la seule femme. » Pour Denise, être la seule femme du laboratoire n’est pas quelque chose qui lui pose problème. « J’avais un mari. Tout le monde le savait donc peut-être que ça a simplifié les choses ». Sa carrière et ses recherches passent avant tout. Elle part plusieurs fois pour des missions en mer, effectuer des carottages sur un bateau. « Durant un mois et demi, on était coupé de tout. Il y avait une radio sur le bateau, mais elle était réservée au membre de l’équipage. Donc là, je n’avais aucune nouvelle de ma famille et ma famille n’avait aucune nouvelle de moi ». Ses enfants ont une dizaine d’années à ce moment-là. « Je n'ai pas forcément été une mère géniale, franchement. Mais enfin, il faut croire que les parents, ce n'est pas si fondamental que ça parce qu’ils s’en sont très bien sortis ! » rigole Denise devant sa tasse de café.

Dans ses missions, elle est aussi la seule femme. Seule exception dont elle se souvient, une femme était capitaine du Marion Dufresne, navire océanographique et de ravitaillement. « C'est elle qui conduisait, alors là les discours de ses collègues n’étaient pas sympas, parce qu’ils ne voyaient pas une femme partir dans des missions de direction d’un bateau à travers le monde. Ils auraient préféré qu’elle fasse les traversées dans un port… Pour eux, les contraintes pour être officiers de marine ne pouvaient pas être assimilées par une femme. Oui, c’était machiste. »

Il faut aussi dire que jusqu’en 1965, les femmes doivent demander l’autorisation à leur mari, ou leur père, pour travailler. Fréquemment, elles n’ont pas le choix et vont travailler aux côtés de leur père. En 1948, quand Marthe a quinze ans et finit sa scolarité, elle trouve un premier emploi dans un bureau du nord de la France. Pleine d’espoirs, elle en parle à son père. Ce dernier refuse que la jeune fille occupe ce poste. « Il a dit “si tu trouves qu’il n'y a pas assez de travail ici, va aider ta sœur”. Elle était mariée à un cultivateur, et elle a eu trois enfants coup sur coup, donc je suis allée l’aider, voilà ». Plus tard dans leur vie, c’est à la demande de leur mari qu’elles restent à la maison. Le 22 juillet 1965 est diffusé à la télévision un épisode de l'émission 16 millions de jeunes, en réaction à cette nouvelle loi sur le travail féminin. Le journaliste André Harris, s'interroge : « En 1965, une femme doit-elle travailler au même titre qu'un homme ? Que peut-elle y gagner - bien entendu en dehors de l'argent - ou que peut-elle éventuellement y perdre ? »

Avant 1965, les femmes doivent également demander une autorisation à leurs pères ou leurs maris pour avoir un compte en banque. La plupart d’entre elles n’en ont pas et tout leur salaire va sur le compte de leur conjoint, pour la gestion du foyer. Sylvie Gautier, docteure en histoire, explique cette nouvelle législation. « Il y a un vrai avant/après : les femmes acquièrent une vraie liberté, ça change tout pour elles. Il y a une corrélation entre compte bancaire et individualité des femmes. Après 1965, elles sont plus concernées par les dépenses du foyer et elles sont ainsi plus impliquées dans les décisions. » Mais ce n’est pas pour autant qu’elles n’avaient pas leur mot à dire avant cette loi.

Marthe raconte que son mari n’a jamais géré l’argent de la boucherie. « On avait un carnet de chèques, c’est moi qui signais les chèques. Et un beau jour, je n’étais pas là, mon mari signe. Et la banque a demandé si c’était bien sa signature. Pour une fois que c’était la sienne… » Y compris au sein de son foyer et dans les dépenses personnelles, son mari la laisse très libre de faire comme bon lui semble. « Si j’avais besoin d’argent, je prenais de l’argent, je n’avais pas de comptes à lui rendre. » Denise, elle, parle d’un vrai bras de fer avec les banques pour obtenir un libre accès aux comptes de chacun malgré la volonté de son mari et la sienne. « Les banques sont complètement machos. On voulait avoir tous nos comptes accessibles à l’un ou l’autre, pour ça il fallait que les comptes personnels soient accessibles à chacun. Au début, les banques ne voulaient pas, mais on a quand même réussi à obtenir qu’elles fassent pour chacun de nous des procurations pour les comptes de l’autre. »

À la fin de leur vie professionnelle, les femmes sont encore une fois rattrapées par les différences avec les hommes. Avec des carrières hachées et des emplois peu qualifiés, elles ont des petites retraites. Certaines de leurs années de travail n’ont même pas été déclarées. Marthe travaille toute sa carrière dans la boucherie familiale de son mari et n’est déclarée qu’une fois ce dernier décédé. Elle devient alors entièrement propriétaire de la boucherie familiale. « Les retraites comme ça quand la femme est déclarée, ça coûte extrêmement cher. Donc aujourd’hui, j’ai une partie de la pension de mon mari. »

L’histoire est la même pour Monique qui garde des enfants après avoir été licenciée de chez Lip. « J'étais payée pour garder les gamins de mon cousin pour la nourriture et tout, mais je n'étais pas déclarée. C'est ma faute. J'aurais dû me faire déclarer à l'époque. » Au fur et à mesure que les années passent, elles ne cotisent pas et quand arrive l’âge de la retraite, elles n’ont pas grand-chose qui arrive sur leurs comptes en banque. « Une carrière normalement au fur et à mesure des années, ça avance, tu valorises ton salaire. Alors que là, du fait que moi, j'ai eu dix ans de trou, je suis repartie avec un salaire de base » explique Monique. Patricia n’a pas assez cotisé pour prendre sa retraite. À 74 ans, dans son petit appartement rochelais, elle explique son quotidien, avec réveil matinal et garde d’enfants pour tenter de boucler les fins de mois. Le sourire aux lèvres lorsque son regard se pose sur Gribouille, son caniche nain, elle précise que dans les mois les plus faciles, elle se permet d’acheter un bout de poulet pour ce dernier.

Dans la salle d’entraînement d’athlétisme de Calais, Éliane passe les haies une à une. Sous les yeux de son coach et deuxième mari, elle reconnait volontiers que le sport l’a aidé à se reconstruire. Après son divorce, elle reprend la musculation et l’athlétisme et devient alors présidente du club de la ville. « J’ai eu beaucoup de difficultés financières à ce moment-là et ce n'était pas simple. Toute seule avec les enfants, ce n'était pas facile. Mais le fait de s'ouvrir ailleurs, ça aide beaucoup. »

5h10. 27 octobre 1951. Dans une chambre de la maternité de Bailleul, une petite tête blonde dépasse d’un couffin rose. Marthe, 18 ans, regarde avec tendresse les balbutiements de sa fille Christine. La jeune mère à peine sortie de l’adolescence embrasse furtivement son mari quelques heures plus tôt quand ce dernier la dépose devant le bâtiment de briques rouges avant de repartir. Il faut ouvrir la boucherie aux aurores. Le médecin lui conseille de prendre la route au plus vite avant que le brouillard ne s’épaississe. Dans une époque où les futurs pères n’assistent pas au travail, Marthe passe la nuit à la maternité en attendant de plus fortes contractions. « J’ai accouché seule dans mon lit. J’étais dans ma chambre, j’ai senti des douleurs et à un moment donné, j'ai sonné, mais c’est une fille de salle qui est venue, elle dit non, tout va bien. Donc moi, j'ai poussé et quand j’ai senti que la tête était sortie, j’ai appelé. La sage-femme m’a accouché en peignoir, je ne suis jamais allée dans la salle d’accouchement. »

« Dès 1960, l’accouchement à domicile a presque disparu, explique Marie-France Morel, historienne de la naissance et de la petite enfance. L’hôpital était plus propre et confortable que leur logement souvent exigu et parce que les assurances sociales ont commencé à prendre en charge les frais d’accouchement. » Les femmes que nous avons interrogées ont toutes accouché à l’hôpital ou dans une maternité. Ce sont des lieux plus rassurants dès le début du XXᵉ siècle. Des lieux où la mortalité des mères et des enfants a presque complètement disparu.

Comme la moitié des françaises des années 1950, Marthe choisit d’accoucher à la maternité. En 1951, les enfants sont baptisés dans leurs premiers jours. Les prêtres se rendent directement à la maternité plusieurs fois par semaine. Une autre cérémonie a lieu pour les mères : les relevailles. Au départ, dans la tradition catholique, ce rituel a pour but de réintégrer une jeune mère ayant accouché, n’ayant pu se rendre à l’église pendant sa période de quarantaine, c’est-à-dire celle avant son accouchement. Cette cérémonie évolue au fur et à mesure du temps, mais en 1951, Marthe y a toujours droit. Il s’agit alors plus d’une bénédiction de la femme que d’une purification comme précédemment. Ce rituel est par ailleurs supprimé en 1962.

Le retour de la maternité n’est pas toujours facile. Les femmes se retrouvent isolées avec des nouveaux nés. Marthe se remémore ce moment peu agréable où elle rentre chez elle, seule, à 20 km de la maison, sa fille dans les bras et son mari à la boucherie. Elle ne peut faire appel à personne, si ce n’est elle-même. « C’est un voisin qui était marchand qui s’est arrêté pour nous ramener. Ma fille est rentrée en camionnette sur mes genoux. Et puis, j’étais seule chez moi. »

Assumpta avec sa fille et son mari en 1957.

Dans les années 1960 et 1970, les femmes restent une dizaine de jours environ à la maternité. 16 ans plus tard, Monique est hospitalisée plus de dix jours à la clinique de Besançon. À l’inverse de Marthe, elle reçoit des conseils de la part de l’équipe médicale. « J’étais encadré par des sages-femmes, par du personnel qui te montre comment prendre le bain, comment s'occuper du bébé… Donc quand tu rentrais à la maison, tu n'étais pas embêtée parce que t'avais appris. Et puis tu rentrais au bout de dix jours, donc t'étais en forme » raconte Monique.

Si la société efface au maximum les femmes de la sphère publique, elle les efface aussi dans leur propre vie intime. Et quand leurs premières menstruations arrivent, c'est la surprise. « Quand j’ai eu mes règles, ce n'est pas maman qui me l'a dit. J’ai fauché à ma sœur des serviettes hygiéniques et c’est tout » se rappelle Assumpta. Avantage à la petite italienne qui a déjà vu ces sœurs passées par là. Patricia en revanche est seule à son retour du collège d’un village béarnais : « J’étais chez ma grand-mère. Je n'ai pas voulu lui dire, j’avais honte. J’étais toute seule avec mon petit porte-monnaie pour aller acheter des serviettes hygiéniques à la pharmacie du coin. » Mais au moment où elle les a pour la première fois, ce n’est pas vraiment une surprise. Les bonnes sœurs du collège où elle est scolarisée lui en ont déjà parlé « Mère Myriam était sensationnelle. Elle était très énergique. Et quand ça m’est arrivé, je n’ai pas du tout été effrayée. »

À l’arrivée de la puberté, les premières menstruations ne sont pas les seuls changements du corps chez la femme qui restent flous pour ces dernières. La puberté marque pour beaucoup le début de la vie sexuelle et avec lui une possible maternité. Pourtant, les jeunes filles n’ont aucun moyen de se prévenir d’une grossesse avant 1967. Cette année-là, la loi Neuwirth autorise la contraception en France. Cette loi apparaît 16 ans après le premier brevet sur la pilule contraceptive aux États-Unis. Il faut cependant attendre 1960 pour que les premières pilules soient rendues disponibles sur le marché.

L’Allemagne, précurseuse sur les questions de sexualité, autorise la vente libre de la pilule dès 1961. À cette époque, Denise habite en Alsace. « Les gynécologues strasbourgeois nous donnaient une ordonnance et on pouvait aller chercher la pilule en Allemagne. Donc j’en avais avant que ça arrive officiellement en France. »

La loi française de 1967 abroge alors celle de 1920 qui interdisait tous moyens contraceptifs, mais également toutes informations sur le sujet. « Au début de la pilule, ce n'était pas évident parce qu’on nous faisait peur. On nous disait qu’on ne pouvait plus avoir d’enfant après, qu’il y avait des risques, qu’il fallait arrêter, qu’il ne fallait pas la prendre tout le temps », reconnaît Éliane. La championne d’athlétisme se souvient que cette mauvaise publicité était faite par son médecin, avant d’ajouter dans un grand sourire « il était peut-être un peu âgé ». Dans d’autres familles, ce sont les mères qui ne sont pas rassurées « J’ai dit à ma mère “je prendrais bien la pilule”, elle ne voulait pas en entendre parler, elle m’a répondu “oh arrête, tu vas être malade” », se souvient Monique.

Éliane âgé de 16 ans.

Alors reste une solution pour ne pas prendre de moyens de contraception : la méthode Ogino-Knaus. Elle tient son nom de Kyusaku Ogino, un gynécologue japonais qui découvre la période d’ovulation dans les années 1930. Cette méthode utilisée par les femmes consiste à prendre la température tous les matins et à observer un potentiel pic de chaleur, synonyme d’ovulation. Cela fonctionne selon la science avec des cycles de 28 jours pile et une période de fécondité à la moitié. Mais chez la plupart des femmes, la méthode n’est pas parfaite. Le cycle évolue, les symptômes sont différents avec le stress, la fatigue, la température fluctue plus ou moins… Et comporte beaucoup de contraintes et de ratés.

Si certains font mauvaise presse des moyens de contraception, d’autres au contraire en sont ravis. C’est le cas de Patricia dont le père est médecin. « J’ai pris l’initiative sans en parler. Mes parents étaient très contents et soulagés ». Florence a dix-huit ans quand sa mère l'envoie au Planning Familial alors que la pilule est encore illégale en France. « À chaque fois que j’en avalais une, je me disais “je suis libre”. C’était merveilleux. J’avais commencé ma vie sexuelle quelques semaines avant et je savais ce que c’était, la peur de ne pas voir revenir les règles. J’ai pu commencer ma vie sexuelle sans crainte. »

Avec l’arrivée de la contraception, la parole autour des relations sexuelles est libérée, notamment dans des émissions de radio, explique Sylvie Chaperon, spécialiste de l’histoire de la sexualité. En 1967, l’émission Allô Ménie présentée par Marie Grégoire révolutionne la radio par sa forme de dialogue avec les auditeurs. Le principe est simple : les français appellent Ménie pour échanger sur leur vie conjugale et sexuelle. Toutes les questions de l’intime sont abordées sans tabou. Si Ménie garde des positions conservatrices, notamment sur l’homosexualité, elle questionne la place de la femme dans la société à travers son émission. C’est le début de la « révolution sexuelle ». Mais elle se fait doucement.

« On a été construites pour être dans un rôle ou dans un autre. C'est ce que les féministes appellent la maman et la putain. C'est-à-dire, on est soit la fille bien, soit la pute. Pour être une fille bien, une fille propre, une fille correcte, une fille qu'on épouse, il faut se tenir bien. Mais la moindre incartade, le moindre dérapage fait tomber la fille dans la catégorie pute. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la “réputation des filles”, c'est leur seul trésor. Parce que dès qu'il y a une petite éraflure, ce sont des putes et c'est pour la vie. » En résumé, selon les dires de Florence, il s’agit toujours de la faute des femmes. Les hommes sont poussés à profiter avant de se marier tandis que les femmes doivent bien se comporter et être au courant des risques encourus. L’appropriation du corps des femmes se fait au bon vouloir de la société. Une idée qui ne date pas des années 1950.

Marthe qui a grandi durant la guerre, se souvient des femmes tondues à la Libération, parce que coupable d’avoir couché avec des Allemands. « Il y avait des femmes seules, des femmes qui avaient besoin de travailler. Il y avait des femmes dont les maris étaient prisonniers. »

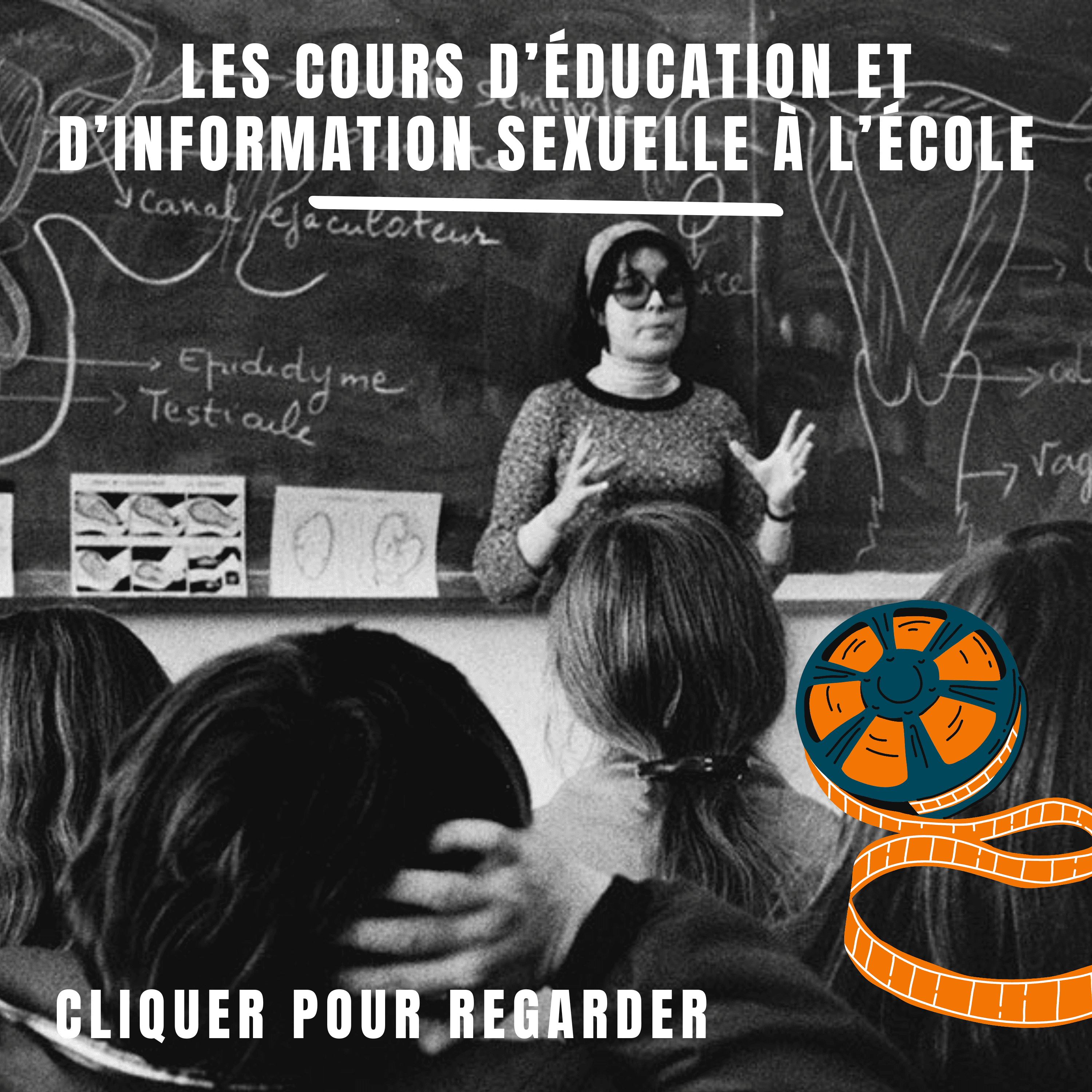

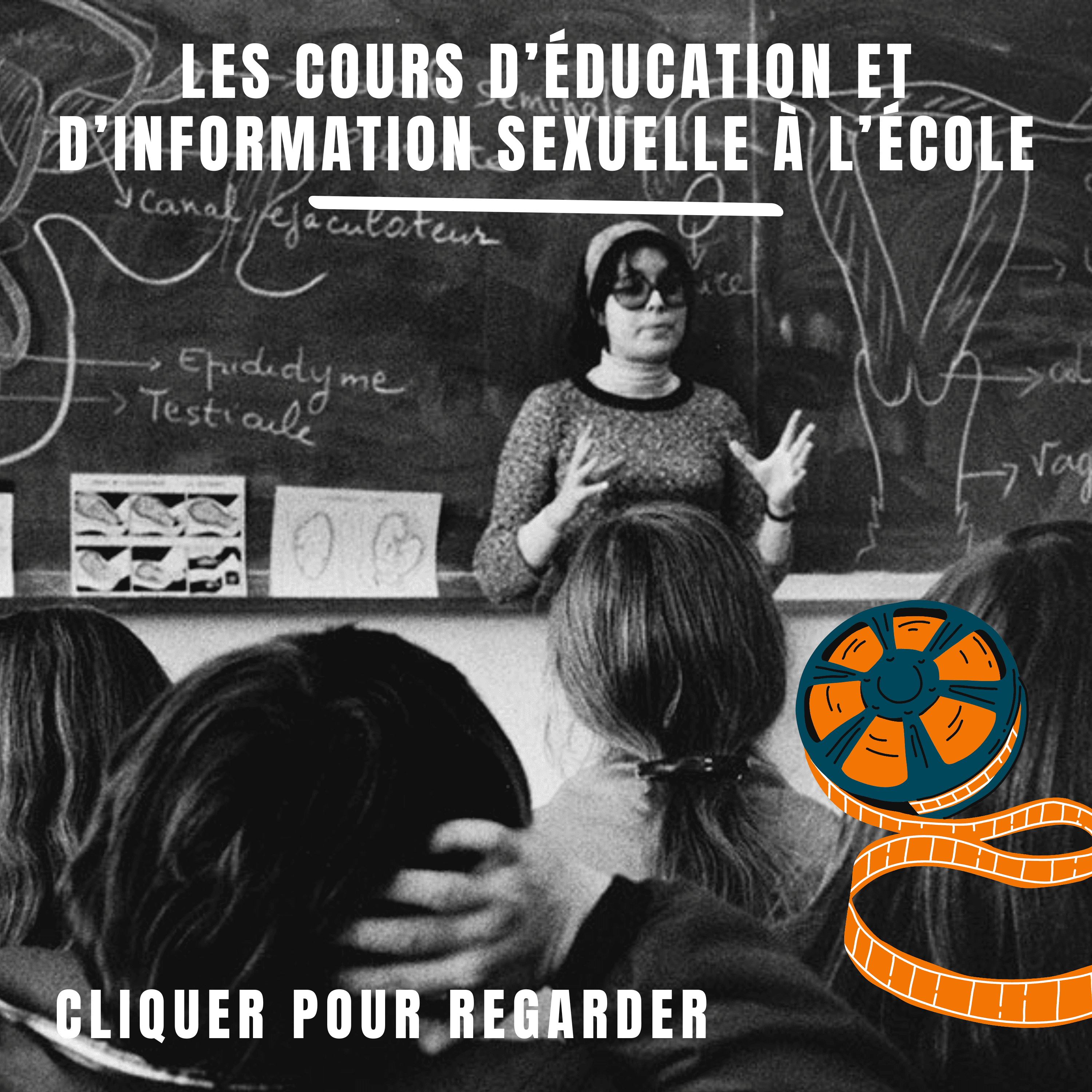

Que ce soit les menstruations ou la sexualité en général, les jeunes filles de la première moitié du XXe siècle, ne savent rien. Leurs mères ne leur ont pas expliqué, leurs sœurs tentent déjà de comprendre leur propre corps, et dans les écoles, les cours d’éducation sexuelle n’existent pas. Les filles découvrent elles-mêmes peu à peu leur corps. « Quand j’étais à l’école, il y avait des filles beaucoup plus âgées que moi. Elles racontaient des histoires de sexes, je riais, mais je ne comprenais rien du tout » s’amuse Marthe, confortablement installée dans son fauteuil vert.

Il faut attendre la rentrée 1973 et la circulaire Fontanet, pour que des cours d’information et d'éducation sexuelle soient inscrits dans les programmes du collège. La circulaire intègre des cours d’information sexuelle obligatoires au programme de biologie réalisé par des professeurs de sciences naturelles. Le législateur vient également mettre en place des enseignements d’éducation sexuelle facultatifs, sous conditions de l’accord parental et en dehors du temps scolaire. Faute de formations des enseignants et malgré de nombreuses réformes, les cours de sexualité ne sont pas appliqués dans beaucoup de classes.

Après mariage, et seulement après, certains couples reçoivent des cours de sexualité organisés par les curés, explique Monique. Yeux rieurs, elle s’amuse « vous voyez ce que ça peut donner quoi ! ». Des cours qu’elle ne juge pas utiles. « Il y avait quand même des bribes de choses, mais autrement, c'était l’inconnu total. » L’un des exemples les plus connus de ces cours est l’Association pour le mariage chrétien. Cette dernière dispose d’un périodique créé en 1918 dans lequel l’abbé Jean Viollet recevait des lettres et y répondait. D’après Sylvie Chaperon, historienne de la sexualité, l’abbé y « donnait plus une éducation parentale et maritale que sexuelle ». Au travers des lettres envoyées par les croyantes, on découvre à quel point les femmes sont ignorantes sur les questions de sexualité. L’une pense être tombée enceinte en ayant embrassé un garçon et une autre ne sait pas quelle différence physique existe entre un homme et une femme.

Face à leur ignorance, les femmes se confrontent dans l’idée que les hommes sont des dangers potentiels. « On avait tellement peur de tomber enceinte qu’on n'avait pas de relation avec les hommes » confesse Monique. Car la responsable sera toujours la femme, « de toute façon la grossesse, c’est elle qui la porte » analyse Florence, militante pour les droits des femmes.

Sans éducation, sans connaissance et sans contraception, certaines jeunes filles tombent enceintes hors mariage. On les appelle des filles mères. Florence raconte qu'en 1964, elle est scolarisée dans un lycée parisien. Elle voit sans comprendre certaines de ses camarades « disparaître du jour au lendemain. » Être enceinte avant le mariage, est alors très lourdement sanctionné, comme l’explique Sylvie Chaperon. « Elles étaient virées de l’école, mises dans des maisons maternelles par les parents. Elles pouvaient poursuivre leurs grossesses et accoucher sans être vues par la société. Elles pouvaient suivre des formations type CAP couture. Elles étaient presque sans droit, comme en prison. Les filles mères avaient la possibilité d’accoucher sous X ou de garder leur enfant, mais ce dernier serait alors “un bâtard” ».

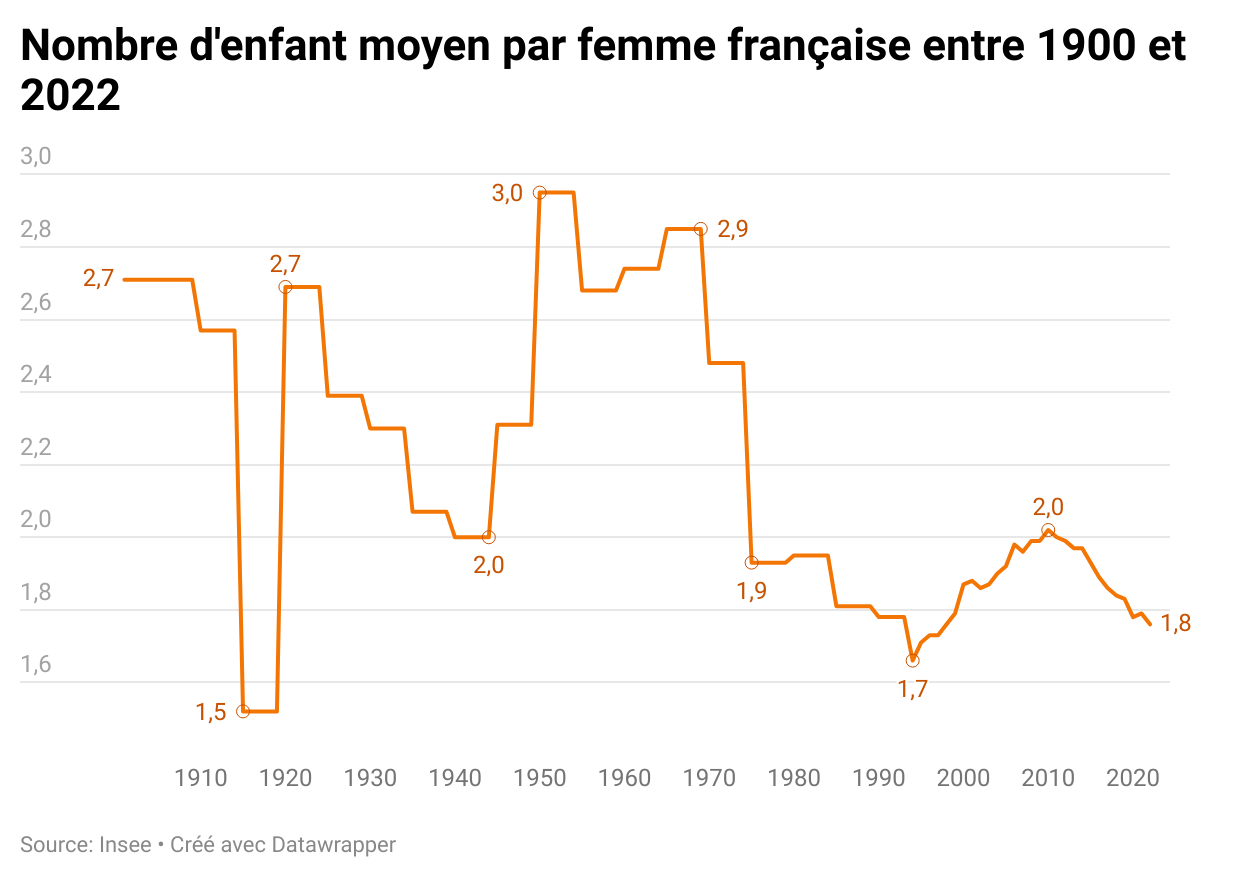

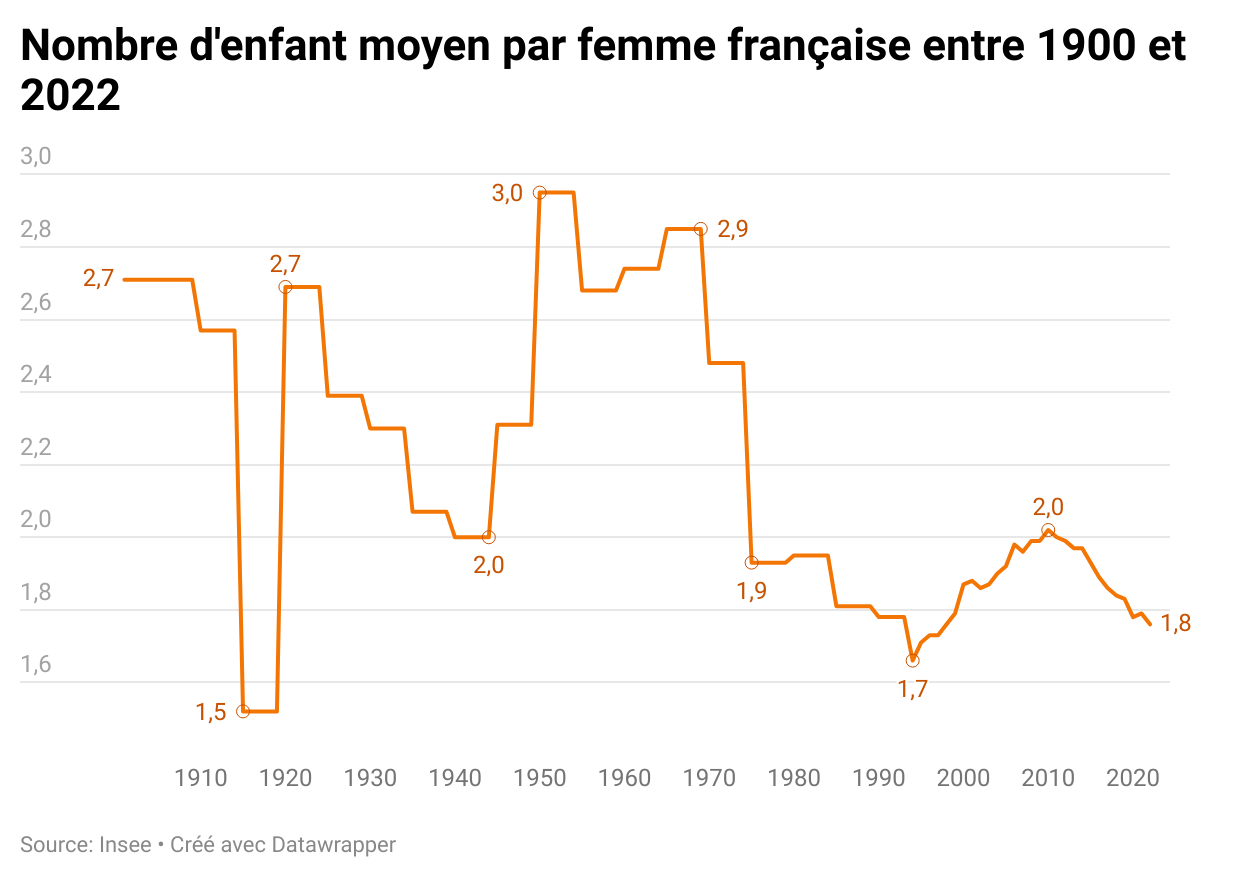

Sous la pression de l’Église et du Code civil de 1804, la loi protège les hommes et empêche toute recherche de paternité. Les femmes sont seules, méprisées, bannies et sans ressources. Instaurés dans chaque département, ces foyers existent jusque dans les années 1970. Ces maisons maternelles sont créées dans la France d’après-guerre, dans un pays qui a besoin d’enfants. « Ne pas vouloir des enfants était inenvisageable à l’époque. Dans un pays avec une politique nataliste assez forte dès 1945, ce n’est pas facile » analyse Sylvie Chaperon. À la sortie de la guerre, des allocations familiales sont mises en place dès le 3ᵉ enfant pour soutenir le baby-boom. Une autre explication de cette forte hausse de fécondité chez les femmes, selon l’historienne, serait la place accordée à la sexualité dans le couple. « La sexualité devient le cœur du ciment conjugal, avec une vie sexuelle plus riche, mais sans contraception. »

Pour celles qui ne vont pas dans ces structures, une seule autre solution existe : se marier. Soit avec le père biologique de leur enfant, soit avec un autre homme qui accepte « leur situation ». Marthe se marie à 18 ans à peine, lorsqu’elle apprend sa grossesse. « Oh la la, c’était un drame dans la famille. » Son mari refuse de le dire à ses parents tant il craint les conséquences. « Sa maman ne pouvait pas être embêtée avec ça donc il fallait attendre pour l’annoncer. On s’est mariés au mois de mai et ma fille est née fin octobre. » La sœur d’Assumpta se trouve dans la même situation : « elle fréquentait un homme et elle est tombée enceinte. Chez nous, c’était la mort hein. Elle en a souffert la pauvre. C’est le curé qu’il l’a forcé à se marier. Et la famille où elle a été après, ils l’ont mal vu. Maman a dit “elle serait morte, j’aurais moins souffert”. »

En France, l’avortement est considéré comme un crime contre la sûreté de l’État par le gouvernement de Vichy. Si cette loi est abolie à la Libération, l’avortement reste tabou dans la France d’après-guerre. Comme pour le reste de leur corps, les femmes n’ont pas leur mot à dire. Jusqu’à sa légalisation en 1975, elles se débrouillent seules, en secret, avec quelques médecins complices. Les risques pour leur vie sont immenses tant les conditions sanitaires sont déplorables et le manque de suivi médical.

Florence a longtemps aidé ces femmes de façon illégale. « On risquait de la prison, mais on était si nombreuses que nous, ça nous excitait. Mes sœurs, qui n'étaient pas du tout militantes, me disaient “On t'apportera des oranges en prison”. Mais ma famille avait bien conscience que j'étais complètement givrée. » Florence et ses amies du Planning Familial préfèrent faire confiance aux femmes qui viennent leur demander de l’aide. Elle se rend aujourd’hui compte qu’il y aurait pu y avoir parmi elles des espionnes, mais qu’importe. « On écoutait la femme, on lui signait le certificat et puis voilà. Après elle allait voir un médecin qu'on lui indiquait ou elle passait la frontière. Ce sont surtout les médecins qui risquaient très gros. Car c'étaient eux qui pratiquaient. »

Dans son discours devant l’Assemblée nationale de 1974, Simone Veil, avance les chiffres de 300 000 avortements clandestins chaque année en France. Pour les femmes qui n’ont pas beaucoup d’argent, l’avortement se fait dans la cuisine. Pour les plus aisées, il faut passer la frontière direction la Belgique, les Pays-Bas ou l’Angleterre. Denise se souvient : « On était à l’université et il y a une jeune fille pour qui le problème s’est posé. En France, elle ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Donc il fallait lui trouver un véhicule, un chauffeur, enfin tout, qui l’emmène en Belgique ou en Hollande. Il fallait financer aussi. On était tous solidaires. » Il est en revanche hors de question d’en parler et cela se fait dans le plus grand secret.

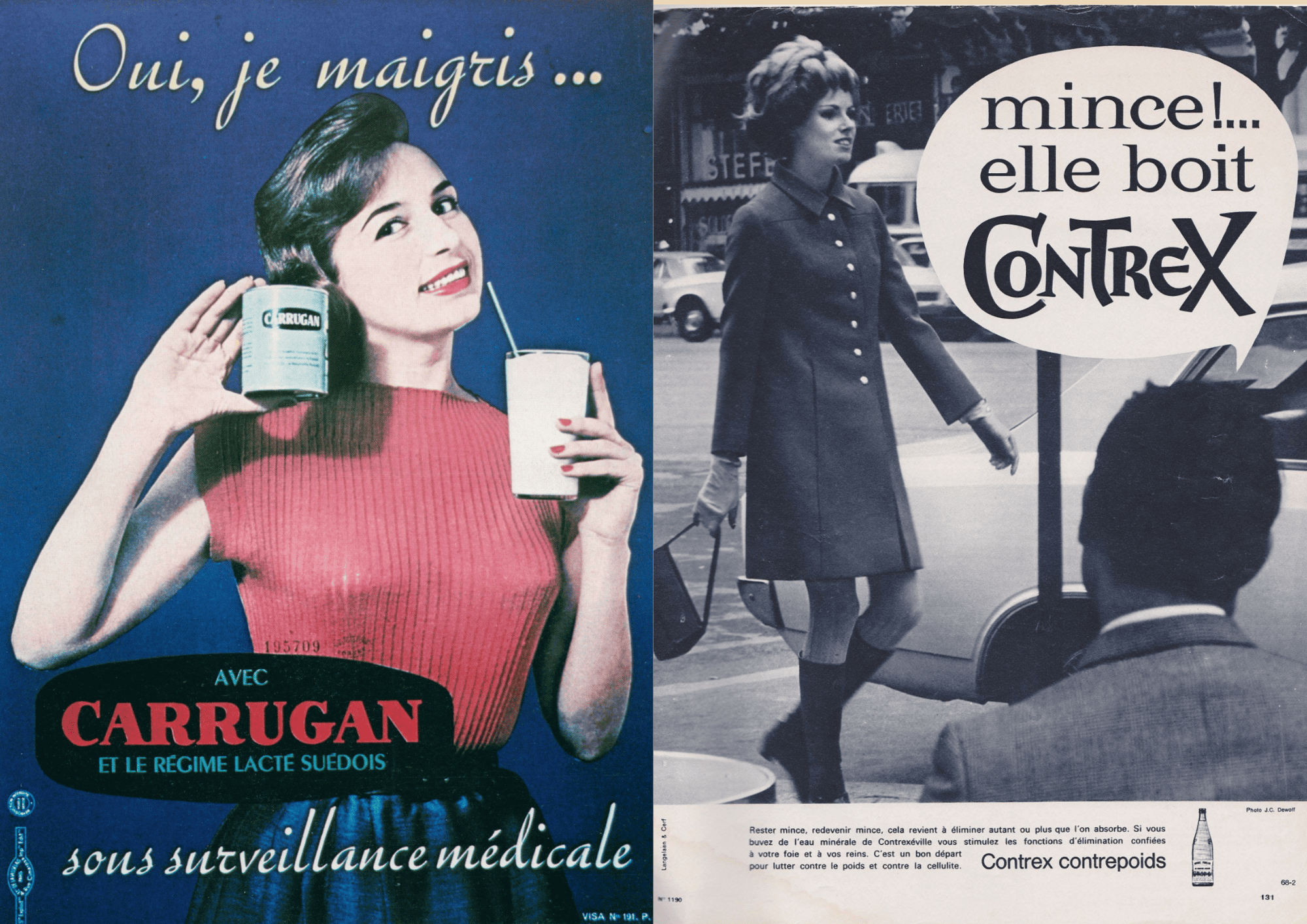

Les contraintes imposées aux femmes par leur fonction reproductrice, dépassent le simple appareil génital pour impacter l’ensemble de leur apparence physique. Pas question de faire trop de sport, de s’habiller avec des vêtements masculins, ou trop courts… « Quand les filles ont commencé à mettre des pantalons, j'ai commencé à me dire, je vais mettre des pantalons aussi. Ma mère, ça la désolait parce qu’elle ne comprenait pas qu'on s'habille comme les garçons. Par le sport déjà, j'avais une tenue particulière. Et puis moi dans la vie civile, j’étais tout le temps en pantalon » narre Monique qui aborde aujourd’hui fièrement un jean bleu. Comme beaucoup, elle se confronte rapidement à la vision de la société : les femmes doivent être en robe ou en jupe longue, on ne doit pas voir leurs genoux, ni leurs chevilles. Une petite révolution est lancée dès les années 1960. C’est d’ailleurs peut-être à ce moment-là que le côté révolutionnaire dans la personnalité de Monique prend forme : « j'étais au lycée, on arrivait en pantalon. Il fallait remettre une jupe par-dessus alors qu'on avait des blouses, mais autrement, les bonnes sœurs n'acceptaient pas. Alors, on était malignes, on disait : “On arrive à pied, on a traversé toute la ville, il fait froid”, “enlevez vos pantalons”, “ah non, on ne les enlève pas”. Elles étaient exigeantes. Alors, on avait des vieilles jupes qui étaient dans nos casiers scolaires. On les remettait sur le pantalon, là, elles ne disaient rien. On était deux/trois rebelles. »

L’historien de la mode Denis Bruna explique sur France Inter que « le pantalon est un vêtement féminin à partir des années soixante, quand les femmes ont pu porter le pantalon dans la rue d'une façon assez simple, sans soulever les soupçons et les regards inquisiteurs ». Pourtant, il faut attendre 2013 pour que le port du pantalon par une femme devienne légale en France. C’est notamment la pratique du sport qui amène les femmes à porter de plus en plus de vêtements « masculins ». La pratique de l’équitation, du cyclisme ou du vélo se facilite lorsque les athlètes sont autorisées à porter le pantalon. Éliane est bien souvent confrontée à des remarques dans son sport. S’adonner à l’athlétisme pour une femme est déjà critiquable pour beaucoup de personnes, mais encore plus quand on a plus de 70 ans. Quand elle reprend le sport en 2017, un entraîneur lui conseille d’abord de perdre du poids. « J’ai dû perdre neuf ou dix kilos. Je n’étais pas énorme hein. » Aujourd’hui, la sportive préfère se concentrer sur elle-même pour battre toujours de nouveaux records. « Il y a des choses que je n'écoute pas. On peut très bien dire “qu'est-ce qu’elle a à faire encore ça à son âge”. C'est fort possible, mais je n'y fais pas attention. Moi, je vis ma vie. »

.png)